Eugenio Tironi Barrios

Memorias de Adriano

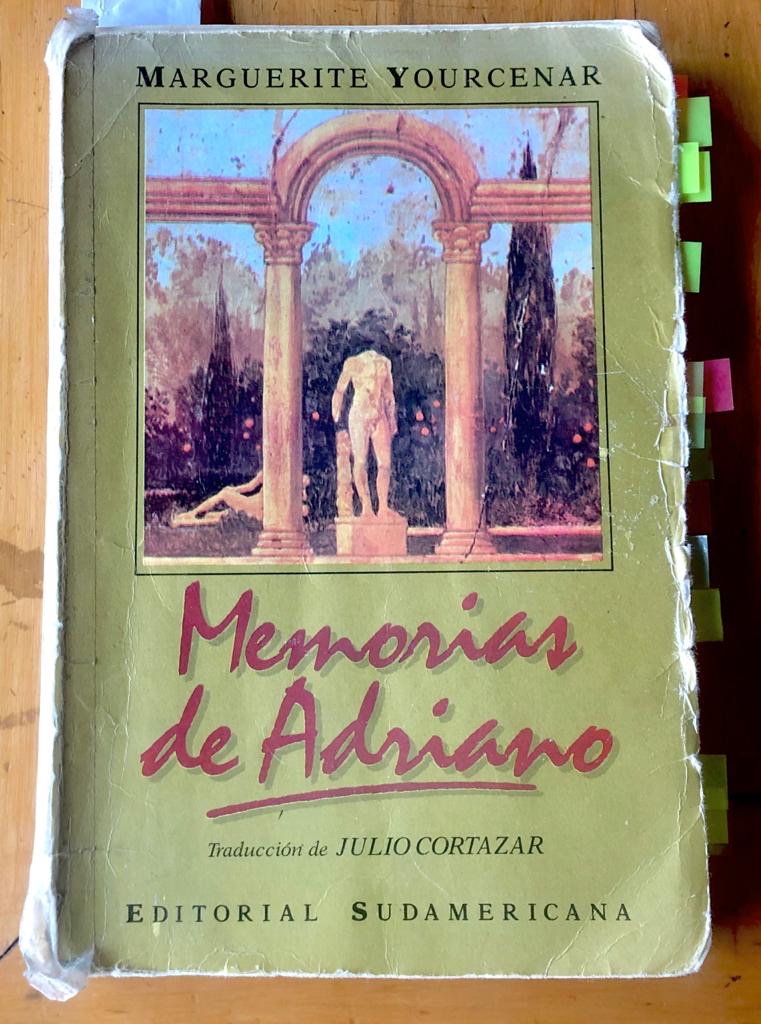

Marguerite Yourcenar

Memorias de Adriano es una obra de la escritora belga Marguerite Yourcenar y su protagonista es el emperador que dirigió el Imperio Romano entre los años 117-138 dc. La forma literaria que utiliza la autora es la de una larga carta o testamento que deja el viejo Adriano al que será su sucesor, Marco Aurelio.

No es un libro de historia, es una novela, pero el conocimiento histórico y el uso de fuentes clásicas es tan profunda que da a la obra una veracidad inigualable. Tenemos que obligarnos a recordar cada cierto rato durante la lectura, que estamos ante una ficción creada por la subjetividad de la escritora, porque simplemente sentimos que estamos siendo testigos de los últimos días de un hombre moribundo en la Roma del siglo II dc. Los principales sucesos políticos, sociales y militares que sirven de contexto para hablar del mundo que rodea al protagonista están documentados y efectivamente ocurrieron y la novela se construye sobre la base de la forma en que Adriano los recuerda, los narra, los aquilata. La autora se inspiró, y así se menciona en la misma novela, en unas memorias que el propio Adriano habría publicado en vida bajo el nombre de su liberto Flegón, que hoy están perdidas.

Pero veamos a dónde nos quiere llevar Marguerite. Roma era en ese momento la ciudad más poblada del Mediterráneo con cerca de 700.000 habitantes. Era el centro del mundo occidental y a ella acudían diariamente ciudadanos de todo el mundo para resolver problemas judiciales, hacer negocios, comprar, vender o simplemente visitarla. Al entrar a la ciudad lo primero que veía el visitante era el río Tiber rodeado de miles de esclavos tirando con bueyes de las barcas cargadas de los más diversos productos del mundo: adornos germanos, tejidos de Babilonia, mármoles griegos y africanos, aceites hispánicos y sobre todo trigo de Sicilia y Egipto, el que se distribuía a las panaderías para hacer el pan con el que se alimentaba a los pobres y esclavos.

Desde ahí el visitante podía caminar hacia el Circo Máximo, que contaba con un aforo de 385.000 espectadores y 621 metros de longitud (no superado hasta ahora por ningún otro estadio deportivo) donde se realizaban carreras de caballo una vez a la semana, representaciones teatrales y a veces juegos de gladiadores y cacerías. Podía luego detenerse a descansar en una terma pública, como la de Caracalla que podía acoger hasta 8000 personas en un día. Si necesitaba contratar a un panadero, carnicero, prostituto/a o solo quería enterarse de las noticias políticas o culturales, podía dirigirse a los Foros, la zona más concurrida de la ciudad, donde lo más probable es que se encontrara también con un orador fúnebre o algunos senadores conversando.

Cuando Adriano accedió al trono, el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor. Su territorio abarcaba desde el Océano Atlántico por el oeste hasta las orillas del mar Caspio, el mar Rojo y el Golfo Pérsico por el este; y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia (Escocia), por el norte.

Roma ejercía un férreo control sobre las provincias conquistadas el que era posible también gracias a un importante proceso de asimilación y “romanización” de los pueblos sometidos. Pero la llamada “Pax Romana” ya mostraba algunos signos inquietantes y la presión sobre las fronteras era incesante. El nuevo emperador tomó una decisión política clave al asumir su cargo: frenar la expansión territorial y consolidar las fronteras convirtiéndolas en zonas abiertas y civilizadas y trasladando hacia ellas a miles de hombres. Fue un gobernante viajero que recorrió incansablemente el territorio supervisando numerosas construcciones públicas, entre ellas el famoso Muro de Adriano cuyos restos se encuentran en Escocia y llevando a cabo reformas burocráticas que impactaron hasta el final del Imperio. El fue el responsable de la construcción de edificios tan famosos hasta el día de hoy como el Castillo de San Angelo en Roma, la hermosa Villa Adriana y los puentes sobre el Tíber en Roma.

Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la melancolía y el encierro. Todas sus obras, todo su poder no fueron suficiente antídoto para el dolor de la muerte trágica de su amante Antinoo y de su hijo adoptivo Lucio Vero.

La autora, primera mujer en ser elegida miembro de la Academia Francesa, escoge un personaje histórico que vivió en una posición privilegiada para abordar desde allí la civilización romana y expresar su amor por la cultura clásica. Escoge un hombre que vivió en el lugar más alto del poder, con toda su soledad y su aparente omnipotencia, para hablarnos de su amor por el hombre y por el mundo. «Gran parte de mi vida transcurriría en el intento de definir, después de retratar, a ese hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo”, dice la autora acerca de la elección de su protagonista.

Marguerite dedicó casi treinta años de su vida a la escritura de su obra, iniciándola en los años 20 y 30 del siglo XX y publicándola recién en 1951. Durante esos años el mundo había sido testigo del ascenso del fascismo y de los millones de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial. La misma autora explica que al inicio de su escritura lo que la atrajo de Adriano había sido principalmente su faceta de hombre de letras, viajero, poeta, amante. Al terminar la guerra, la autora participó en la resistencia francesa, surgió en su escritura con nitidez la faceta de “emperador”, más oficial y a la vez más secreta. “Haber vivido en un mundo que se deshacía me enseñó la importancia de la figura del Príncipe”, dice Yourcenar.

Hay algunas obras maestras que parecen borrar el tiempo y la distancia. Memorias de Adriano es una de ellas. Acompañamos a ese hombre en sus últimos días, comprendemos su dolor, nos irrita su vanidad, admiramos su inteligencia y sobre todo nos conectamos con su humanidad tal como lo haríamos con alguien que nos habla hoy. Son obras capaces de develar el hilo invisible que nos une a los humanos, por encima del tiempo y la distancia.

Pero mejor dejemos que lo diga como solo puede decirlo Yourcenar:

“Experiencia con el tiempo: dieciocho días, dieciocho meses, dieciocho años, dieciocho siglos. Inmóvil permanencia de las estatuas que, como la cabeza de Antínoo Mondragón en el Louvre, viven aún en el interior de ese tiempo muerto. El mismo problema considerado en términos de generaciones humanas: dos docenas de pares de manos descarnadas, unos veinticinco ancianos bastarían para establecer un contacto ininterrumpido entre Adriano y nosotros”.