*Imagen propia

Simón Soto

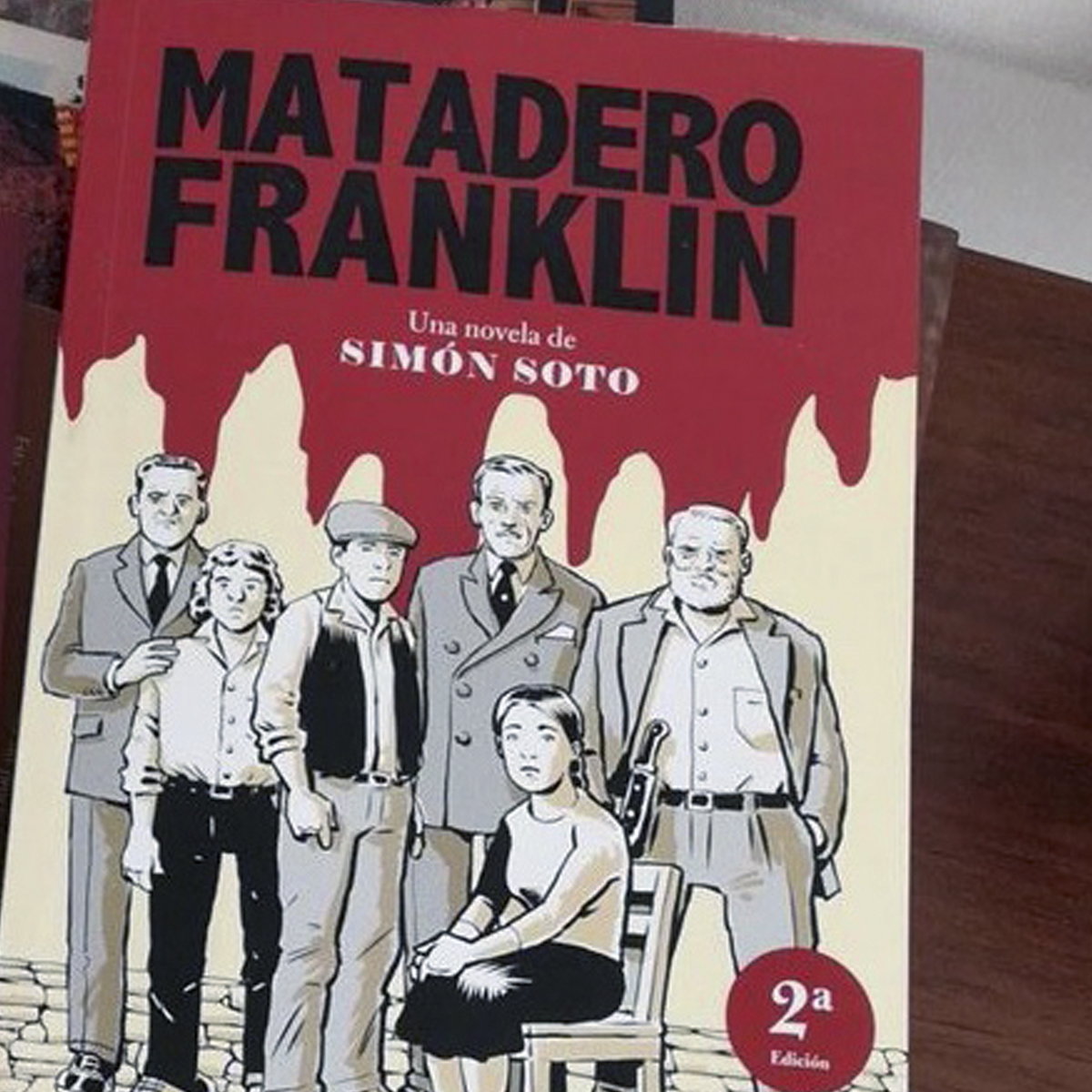

Me leí este libro por casualidad. Fui a la librería @metalespesadoslibros del barrio Bellas Artes de Santiago –como lo hago habitualmente para enterarme de lo que está circulando-, y como es usual me dejé llevar por la recomendación, esta vez no de Sergio Parra, su dueño, sino de un vendedor. “Tiene que llevárselo”, me dijo, y obedecí. Fue así como me encontré con Matadero Franklin, la novela de Simón Soto.

Para ser totalmente honesto hubo también otro factor. Cuando niño –tendría entre 10 y 13 años-, con nuestros padres recién separados, nos íbamos a La Greda, entre Ventanas y Puchuncaví, a pasar el verano con Clara, quien era sobrina de la nana histórica de nuestra familia. Ella tenía una hija algo menor que nosotros y un marido, Hugo, que era matarife y trabajaba precisamente en Franklin. Era un hombre fornido y con una manos enormes, que llegaba todos los sábados en la mañana cargado de bolsas con carne envuelta en hojas de diarios, especialmente interiores como corazón, chunchules, mollejas, pana. Era una fiesta. En parte porque era la única carne que comíamos en la semana, pero sobretodo porque emergía una figura paterna llena de cuentos, y con la cual podíamos hacer “cosas de hombres”.

Matadero Franklin me retrotrajo a todo eso. Cuenta historias en torno al matadero en los años 30 y 40 del siglo pasado. Lo hace sin pretensiones, en forma simple, directa, algo ruda; un poco a lo Manuel Rojas o Francisco Coloane –o si me aprietan, como un Hemingway-. Con brochazos sutiles nos traslada a ese Chile, que hoy parece tan lejano y hasta amedrentador, de barrios, migraciones, animales, riñas, pasiones y amistad, dominado por hombres cuya autoridad radicaba en su fuerza física y su valentía. Todo esto con un estilo cinematográfico, con capítulos breves, sin palabras de más, lo que hace extraordinariamente grata la lectura.